Leyendo

Leyendo

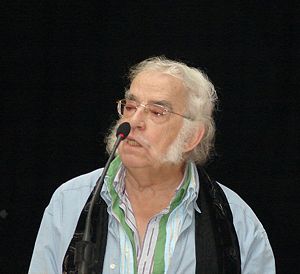

AGUSTÍN GARCÍA CALVO en EL PAÍS.com el 12/07/2009

Para intentar que no se siga confundiendo la lengua con la escritura: la lengua (recuérdalo, lector) no es de nadie, y se le da a cualquiera sin distinción de clase o sexo, el solo invento que no se vende, gratuito más que el agua o que el aire: la escritura, en cambio, tiene dueño: es de los señores, de los sacerdotes y, bajo el régimen democrático, de todo el que en la escuela la haya adquirido, sabiendo que vale mucho y que sólo con ella puede manejarse en este mundo y ganar puestos en la escala de la sociedad; como que escritura es la cultura, y en ella está el comienzo mismo de la historia: de lo de antes, de cuando habría por ahí hablando gente, sin huella y registro escrito, no se sabe.

Esta diferencia parece clara, ¿no? Y, sin embargo, habrán de seguirse confundiendo, porque es que el Orden Social, y uno mismo en sus adentros, tiene sumo interés y gran empeño en que se confundan, esto es, en que la lengua no sea otra cosa que la escritura, la cultura, que es lo que ellos saben y manejan, y aun le ponen reglas y lo pagan debidamente, mientras que descubrir lo que ni uno ni sus amos saben, que hay algo por debajo de lo sabido y que uno (ni sus amos) no sabe lo que hace cuando habla, y que habla así de bien gracias a que no lo sabe, eso (¿verdad, lector?) es algo peligroso, y por lo tanto se rehuye.

Algo hay que aclarar en este trance: que es que domina mucho la idea de separar lo que hacen otros medios, como la televisión ante todo, y contraponerlo con la escritura y la lectura, y así, con la mejor intención, se lanzan campañas a favor de la lectura contra la entrega a la pantalla de televisores y ordenadores; pero no es así: todos los medios de formación de personas, por imágenes «que dicen más que mil palabras» o por conversión de las palabras (escritas) en números de códigos digitales, no son más que desarrollos de la escritura, y se sobreponen igualmente a la lengua viva; también, a su modo, las grabaciones de la voz, que ya, al reproducirse, no pueden decir acaso algo, sino sólo lo que está dicho.

¿Es esto un desprecio de la lectura? No, lector: ni siquiera esto mismo que te escribo habría alcanzado a descubrirlo sin la ayuda de algunas cosas que de vez en cuando se han dejado escribir los pocos sabios que en el mundo han sido; ni aun la voz de aquellos que, como Sócrates o Cristo, sentían ya la traición de la escritura y la rechazaban, habría llegado hasta nosotros a no ser por medio de los escribidores, Platón o los evangelistas: de tantas contradicciones estamos hechos, y gracias por ello a los ángeles sin nombre que se nos entrecruzan por el camino.

Pero óyeme, lector, si puedes, todavía un poco: es cierto que, ya de hace siglos, se nos ha impuesto la técnica de leer con los ojos, sin musitar siquiera con los labios, y hasta la habilidad de leer en diagonal, de un vistazo, páginas enteras; pero eso no quita, ni acaba de matarlo nunca, la posibilidad de leer en voz alta, esto es, de devolver las palabras escritas a los aires.

Todavía no hace mucho (hasta el triunfo casi global, hace cosa de un siglo, del régimen democrático) duraba en las escuelas mismas la costumbre de que los niños aprendieran de memoria fábulas u otras poesías que pudieran luego recitar en alta voz y hasta uno solo musitárselas a sí mismo de vez en cuando; y duraba en algunos sitios la tradición de poesía popular (es decir, anónima), no sólo de canciones o baladas, sino también de largas epopeyas; que, aunque a veces se anotaran para ayuda de la memoria, volvían a vivir en el canto o recitado; y hasta, ¡qué diablos!, yo mismo (ya ves, lector, cómo es uno de viejo y fiel) no hago más que arrancar de los escritos donde las he aprendido largas tiradas de Homero, Safó, Píndaro, Virgilio, Horacio, fray Luis de León, Machado, Unamuno…, para echarlas al aire mientras me afeito o canturreármelas para adormecerme un poco al estrépito de la feria.

Claro está, lector, que, al leer así, al volver de la escritura a la lengua viva y dejar a las palabras libres por el aire, ellas van inevitablemente a mudarse, a olvidarse de la fidelidad a lo escrito y venir a dar, con más o menos aciertos o desgracias, en incesantes variaciones, como sólo en variaciones la poesía anónima vivía: ése es el peligro de esta manera de leer, y ésa es (o ¿qué otra cosa te creías?) la libertad; la de las palabras, hombre.

Agustín García Calvo es catedrático emérito de Filología Clásica de la Universidad Complutense de Madrid.

Leave a Reply

Lo siento, debes estar conectado para publicar un comentario.