“Y entonces llegó el cinematógrafo”. Con esas palabras inicia Ingmar Bergman, en su libro de memorias Linterna mágica, el relato navideño de aquel descubrimiento de la infancia que cambiaría su vida y, en consecuencia, también la de muchos de nosotros. Cincuenta páginas más adelante —en realidad ese texto, como toda la obra de Bergman, nunca deja de referirse a la niñez— seguimos leyendo:

Cine como sueño, cine como música. No hay arte que, como el cine, se dirija a través de nuestra conciencia diurna directamente a nuestros sentimientos, hasta lo más profundo de la oscuridad del alma. Un pequeño defecto del nervio óptico, un efecto traumático: 24 fotogramas iluminados por segundo, entre ellos oscuridad, el nervio óptico no registra la oscuridad. Cuando yo, en la moviola, paso la película cuadro por cuadro siento todavía la vertiginosa sensación de magia de mi infancia: allí en la oscuridad del armario ropero daba yo vueltas lentamente a la manivela pasando las imágenes una por una y veía así los cambios apenas perceptibles. Aceleraba: un movimiento.

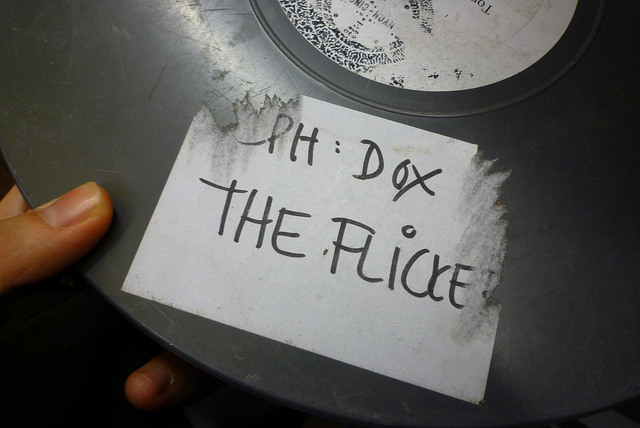

Bergman se mantuvo obsesionado toda su vida por ese hecho insólito: la mitad del tiempo que pasamos en la sala de proyección estamos completamente a oscuras. Blanca Rego concluía uno de sus brillantes textos para esta serie con las siguientes palabras: “se podría decir que una luz que parpadea es una de las maneras más sencillas de excitar nuestros sentidos”. Pero, ¿acaso no es el cine —cualquier forma de cine—, en última instancia, una luz que parpadea? ¿No convendría, entonces —parafraseando a Blanca—, afirmar que una luz que parpadea es una de las maneras más sencillas de… contar historias?

Sobre la materialidad del cine y la excitación cuasi-fisiológica de los sentidos en el albor de lo narrativo parece hablarnos el inicio de Persona (¿también el resto de la película?). Bergman, en su libro Imágenes, escribe lo siguiente:

Cuando yo era un crío había una tienda de juguetes donde se podían comprar trozos de película de nitrato. El metro costaba cinco céntimos. Sumergía treinta o cuarenta metros de película en una fuerte disolución de sosa y dejaba los trozos a remojo durante media hora. Se disolvía entonces la emulsión y desaparecían las imágenes. El trozo de película quedaba blanco, transparente, inocente. Sin imágenes.

Entonces podía dibujar nuevas imágenes con tintas de diferentes colores. Cuando después de la guerra llegaron las películas directamente dibujadas sobre celuloide de Norman McLaren, para mí no fue ninguna novedad. La película que pasa por el proyector vertiginosamente y estalla en imágenes y breves secuencias era algo que yo había llevado dentro mucho tiempo.

Todos estos recuerdos de Bergman nos remiten a la infancia —es también un niño, un preadolescente, quien toca la cámara/pantalla al final de la secuencia introductoria de Persona— y, con ella, a una forma de primitivismo, a un momento en el que el lenguaje no está aún del todo formalizado, y la magia o el sueño no son todavía cosas distintas de la realidad.

¿Tiene que ver esta íntima trabazón de lo infantil y lo cinematográfico con la todavía corta edad de este medio expresivo? También ahora tendemos a relacionar, aún más fuertemente si cabe, los videojuegos —y su lenguaje— con lo pueril, con lo inmaduro… ¿Acaso lo único que nos queda, una vez abandonada la niñez, es recordar —e intentar recuperar, aunque sea a través del arte— aquel tiempo en el que no existían límites ni diferencias entre nosotros y todo lo demás, cuando estábamos verdaderamente inmersos en la realidad?

Dado que acabamos de referirnos a “Persona” de Ingmar Bergman, y dado —también— que el sexo podría parecer, para algunos de nuestros lectores, una de las experiencias más inmersivas que un adulto puede disfrutar fuera de un marco representacional, quizá convenga recordar aquí lo que Lacan pensaba sobre esta cuestión: “Il n’y a pas de rapport sexuel” (“No existe la relación sexual”). O, tal y como lo expresa Slavoj Žižek: http://www.youtube.com/watch?v=VPVzQjp1INk